Nous poursuivons nos entretiens avec Jacques BAUD, entretiens au cours desquels ont été évoqués dans leurs aspects techniques, le complotisme, le complot, le conspirationnisme.

-Jacques BAUD, dans le cadre des sujets que nous abordons avec vous, apparaissent souvent les termes de « fake news », de « désinformation », de « propagande, de « mesures actives », d’ « influence », etc. Selon vous, à quoi renvoie leur usage, en pratique?

Jacques BAUD: -Je vous propose de traiter ce sujet de manière méthodique en nous arrêtant sur les différents aspects de la guerre de l’influence. Ceux-ci sont:

-L’influence

-Les mesures actives

-La propagande et la censure

-La désinformation

-La mésinformation

-La fausse bannière

Les actions d’influence (ou de « gestion des perceptions ») visent à modifier la perception des individus en introduisant délibérément des biais cognitifs dans les esprits. Elles résultent d’une combinaison de tous les outils décrits plus haut et visent à générer des comportements conformes aux attentes (du pouvoir, d’une autorité, etc.)

Dans un conflit, les actions d’influence répondent à deux finalités fondamentales :

– Restaurer et/ou maintenir la confiance des populations civiles envers les autorités (l’Etat).

– Affaiblir la volonté combative de la force adverse, qu’elle soit intérieure ou extérieure.

Pour être efficaces, elles doivent

– Répondre à des objectifs stratégiques qui servent l’ensemble de l’Etat (approche inclusive).

– Faire partie d’une approche intégrée (civile et/ou militaire) pour atteindre un objectif déterminé.

– Etre conçues en fonction d’objectifs spécifiques et adaptées à un public-cible défini.

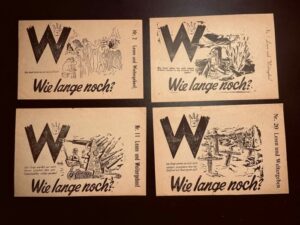

Durant la guerre froide, deux systèmes politiques s’opposaient. Le système communiste, qui voyait son développement dans le monde dans le cadre d’un processus historique inéluctable, et le système « capitaliste », qui cherchait à préserver son modèle libéral. Pour les deux blocs, l’enjeu de l’influence était alors essentiellement de présenter son système comme le meilleur et d’avoir le plus de partisans possibles dans l’autre camp.

En Europe de l’Est, un système politique « contre nature », nécessitait un contrôle strict de l’information : elle était assurée par des entreprises d’Etat. En Occident, où l’information est réputée « libre », l’idée d’y imposer des restrictions était un tabou. La philosophie dominante était que sur un marché libre, la « mauvaise » information est facilement éliminée par la « bonne » selon un processus quasi-darwinien de « sélection naturelle ». Mais en cas de guerre, ceci ne suffit pas : il faut pouvoir atteindre le cœur du dispositif adverse. C’est pourquoi, en 1942, afin de contrer la propagande nazie, les États-Unis avaient créé une agence d’information d’Etat : Voice of America (VOA), qui diffuse sa propre propagande. Durant la guerre froide, afin d’influencer les opinions dans les pays communistes, VOA est renforcée par Radio Free Europe et Radio Liberty qui jouent à cache-cache avec les installations de brouillages installées à l’Est du rideau de fer.

Aujourd’hui, tous les pays occidentaux ont des médias « officiels » à des fins de propagande, en appui de leur politique étrangère : en France – France 24, France 2 ou France 5 ; en Grande-Bretagne – BBC ; en Belgique –RTBF, en Suisse – RTS et Swissinfo ; en Russie – Russia Today/RT. Aux États-Unis, les médias d’Etat sont supervisés par l’Agence pour les Médias Globaux, et comprend Voice of America, Radio Free Europe / Radio Liberty(RFE/RL), Office of Cuba Broadcasting (OCB), Radio Free Asia (RFA), Middle East Broadcasting Networks (MEBN),Open Technology Fund (OTF). Ce sont des outils d’influence ; mais il serait faux d’y voir des officines composées d’agents secrets et concoctant des émissions destinées à subvertir les pays adverses. Ainsi, lorsque le sénateur Claude Malhuret prétend que les programmes de RT « ne sont pas faits par des journalistes, mais ils le sont directement par le Directorat D du FSB à Moscou, comme aux plus belles heures de la guerre froide » ; il ment. D’abord, le FSB est un organe de sécurité intérieure, qui n’est ni mandaté, ni organisé pour mener des opérations d’influence à l’extérieur de la Russie ; ensuite, il n’y a pas de Directorat D chargé de la désinformation au FSB…

On attribue volontiers le monopole des opérations d’influence à des pays comme la Russie ou la Chine. Mais c’est faux. Tous les pays ont – sous diverses dénominations – une politique d’influence à des fins de politique intérieure et extérieure. On observe notamment que depuis mai 2019, les « gilets jaunes » et leurs revendications ont disparu des traditionnels médias français, tandis que tournent en boucle les émeutes à Hong Kong, en Russie et plus récemment au Belarus. Mais on constate que depuis le début octobre 2020, l’opposition au Belarus a disparu de nos médias… Explication : l’administration Trump a décidé de supprimer son financement de 20 millions USD à ces mouvements d’opposition par le truchement de l’OTF… En fait, les Américains eux-mêmes ont compris que leur tentative de changement de régime n’aboutira pas. Le 13 octobre, Svetlana Tsikhanovskaya lançait un ultimatum au président Loukachenko, et avertit que « le 26 octobre, une grève nationale de toutes les entreprises commencera, toutes les routes seront bloquées, les ventes dans les magasins d’État s’effondreront ». Le 26, Le Temps affirme que la grève a été « massivement » suivie, mais ce n’est pas l’avis d’autres médias, qui constatent que « Tout au plus, certains travailleurs ont brièvement exprimé leur soutien à la manifestation avant ou après leur quart de travail, mais n’ont pas refusé de travailler », et que l’on n’observe ni routes bloquées, ni interruptions de services et les commerces fonctionnent normalement. En fait, on soutient Svetlana Tsikhanovskaya comme on soutient Juan Guaido au Venezuela : en créant l’illusion d’un soutien populaire. Déjà en avril-mai 2019, les appels à la grève générale de Guaido se sont soldés par un échec. Car même si la gouvernance biélorusse est discutable, le gouvernement continue à jouir du soutien d’une large partie de la population qui ne veut pas du modèle néo-libéral proposé par l’Occident. D’ailleurs, dans les manifestations, on voit très peu le drapeau européen (contrairement aux manifestations le « l’Euromaïdan » en Ukraine), et beaucoup le drapeau nationaliste (blanc-rouge-blanc), dont on cherche à minimiser sa signification d’extrême-droite. Une fois de plus, on peut constater que nos médias critiquent Trump, mais appuient sa politique…

Les médias privés devraient apporter la diversité nécessaire aux démocraties. Mais c’est une illusion d’optique. Leur concentration progressive en un nombre toujours plus restreint de mains, tend à en réduire la diversité. Aux États-Unis, en 2012, 90% des médias sont contrôlés par 6 groupes industriels, alors qu’ils étaient 50 en 1983. Au Royaume Uni, en 2015, 3 compagnies contrôlent 71% de l’ensemble de la presse écrite et 6 contrôlent 80% de la presse locale (soit 942 titres). En France, les principaux médias sont concentrés sur 3-4 grands groupes industriels. Outre les liens avec des partis ou lobbys politiques, ils représentent des intérêts financiers ou industriels, et n’ont pas l’indépendance dont ils se revendiquent.

Le dispositif occidental d’influence est complété par des organes gouvernementaux (par exemple « On te manipule » du gouvernement français) ou des officines soutenues par l’Union Européenne (comme eufactchek.eu, euvsdisinfo.eu ou euractiv) ou de l’OTAN (« The New Hero »), financées directement ou par le truchement de projets ou de subventions. Ces structures n’ont pas vraiment pour but de rétablir une lecture objective des faits, mais bien plus d’asseoir des politiques. C’est particulièrement vrai pour le site euvsdisinfo.eu, qui est une véritable structure de propagande antirusse !

A ceci s’ajoute des problèmes fonctionnels. Les contractions de personnels ont eu pour conséquence un resserrement des sources d’information sur les quatre principales agences de presse (Agence France-Presse – AFP, Associated Press – AP, Reuters et EFE). La concurrence avec les réseaux sociaux et les médias alternatifs ont mis une pression sur le journalisme « traditionnel ». La disparition du journalisme d’investigation conduit lentement à un appauvrissement de la diversité de réflexion. On voit se multiplier les pigistes, qui se prennent pour des éditorialistes, mais sans en avoir l’expérience, ni le recul, qui construisent plus leur notoriété sur le « buzz » que sur la qualité de leurs articles, parfois même sans comprendre les sujets sur lesquels ils écrivent.

L’influence est une notion globale, qui comprend à la fois ce que l’on publie et ce que l’on ne publie pas. Ainsi, durant la crise des « Gilets jaunes », le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, attribue la violence des « casseurs » aux «séditieux de l’ultradroite» et la responsabilité à Marine Le Pen. Pourtant, la majorité des casseurs seraient d’extrême-gauche… L’« attaque » de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, le 1er mai 2019, est iconique de la désinformation menée par des médias (comme BFMTV ou France 2) qui relaient servilement la parole du gouvernement. Il faut aller sur les médias alternatifs pour avoir une image plus complète des événements, je recommande l’excellent travail de débunkage effectué sur YouTube par « Troublefait ». Ce filtrage permanent de l’information a deux effets principaux. Le premier est qu’il tue lentement le journalisme traditionnel, qui perd toute crédibilité. Le second, est que celui qui voudrait connaitre des détails sur les manifestations des gilets jaunes en France n’a guère d’autre choix que… RT ! C’est ce qui explique le succès de RT International : la censure informelle qui s’exerce sur certains sujets en Occident pousse le consommateur vers RT. En somme, on pousse le citoyen à s’informer là où l’on pense qu’il y a désinformation ! C’est absurde !

Au-delà des lignes éditoriales qui s’étendent sur les médias d’un même groupe, il est certainement faux d’imaginer un « deus ex machina » qui dirige l’information dans le monde. En revanche, on constate

il y a une forme de sélection les médias en fonction d’une « doxa » et qui élimine les « cerveaux malades ». Il est difficile d’en définir les contours, mais on observe une attraction pour les situations qui demanderaient des interventions étrangères : c’est plutôt le « gout du sang » que l’idéologie qui domine. C’est en fait une forme de corruption de médias qui sont à la recherche d’une audience pour survivre.

En Norvège, une étude sur la participation du pays à la guerre en Libye a mis en évidence que les médias traditionnels avaient systématiquement adopté la ligne la plus guerrière. Aux États-Unis, la démocrate Tulsi Gabbard, candidate dans la primaire du parti démocrate pour la présidentielle de 2020 (et commandant de réserve de l’armée américaine), farouchement opposée aux interventions militaires, est systématiquement écartée des débats et des médias américains et européens, voire présentée comme un « agent russe ». D’ailleurs la presse suisse n’en n’a pratiquement pas parlé, alors qu’elle était sans doute la meilleure candidate pour la présidentielle de 2020… ce qui n’est pas très difficile !

D’ailleurs, on notera que l’assassinat (avéré) du journaliste Jamal Khashoggi n’a pas poussé l’Union Européenne à prendre des sanctions contre le régime saoudien… confirmant ainsi que notre notion des droits humains est à géométrie variable, et que l’on passe assez rapidement des soupçons aux certitudes… quant ça nous chante. Les médias traditionnels européens se présentent volontiers comme opposés à Donald Trump, mais ils relaient ses messages sur l’Iran, la Russie ou la Syrie !